Sterben, von außen betrachtet

Man könnte meinen, dass das Leben ein schwere Krankheit ist, denn es endet immer tödlich. Das klingt drastisch, sarkastisch und abgeklärt zugleich. Ist aber nichts anderes als ein Fakt, der damit zu tun hat, dass alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende haben muss.

Das ist uns allen klar, in der Theorie.

In der Praxis schaut es anders aus. Da werden Projekte ewig und drei Tage nicht abgeschlossen, weil irgendwas noch nicht so ist, wie es geplant, erhofft, gewünscht war. Oder man lässt sie im Sand verlaufen, was auch irgendwann zu einer Art Ende wird.

In der Natur, deren Gesetzen der Mensch unterliegt, funktioniert das nicht. Da gibt es keine auf ewig und drei Tage hinausgezögerten Abgabetermine. Da gibt es nur ein Ende und das steht von Anfang an fest.

Einzig das Datum ist meist unklar, egal ob man ein Baum, ein Tier oder ein Mensch ist. „Meist“ unklar deshalb, weil es auch programmierte Enden gibt – bei Baum, Tier und Mensch – und man nun darüber philosophieren könnte, ob nicht auch die anderen Enden „programmiert“ sind.

Es ist ein Naturgesetz, dass alles was geboren wird, auch irgendwann stirbt – alles was lebt, wird irgendwann tot sein. Der Tod gehört zum Leben dazu.

Und auch umgekehrt: Das Leben gehört zum Tod, unabdingbar.

Die Angst und die Beschäftigung vor diesem Ende, dass man vielleicht hinauszögern, aber niemals vermeiden kann, ist das, was uns Menschen seit ewigen Zeiten begleitet und uns vermutlich bis ans Ende aller Tage begleiten wird. Das Mysterium rund um den Tod führt angeblich auch zur Gründung von Kulten, Ritualen und schlussendlich zur Entwicklung von Religionen. Schon die ersten Kulturen setzen sich mit diesem Thema auseinander: Gräber sind die ältesten Zeugen gemeinschaftlicher Kult-Aktivität (mehr dazu kann man z.B. hier nachhören: Die Entwicklung des Glaubens – Wie Religion entstand von radioWissen).

Zurück zur Angst: Für manche ist diese so intensiv, dass sie das Leben beschneidet, lange bevor es tatsächlich endet. Manche sind abgeklärter, andere ignorieren diesen Fakt so lange es geht, im Sinne von „zu Tode gefürchtet ist auch gestorben„. Doch die Mehrheit beschäftigt sich damit erst dann, wenn der Tod aktiv (bei einem selbst) oder passiv (bei einem anderen) ins Leben tritt. Besser: sich unausweichlich an das Ende desselben stellt und erkennbar ist, dass der Lebensweg nun enden wird.

Schaut man sich den Beginn dieses Weges an, die Geburt, erkennt man, dass es dafür eine Vorbereitung gibt. Neun Monate dauert die, um genau zu sein. Es gibt Hebammen, Geburtshelfer, eigene MedizinerInnen die sich dieses Anfangs annehmen. Es gibt Kurse für werdende Eltern, unzählige Literatur für das Davor, Während und das Danach. Und es gibt lebendige, zelebrierte Rituale und Feiern, wenn es dann soweit ist und ein Menschenkind den Weg auf diese Erde gefunden hat.

Am anderen Ende, von dem manche glauben, dass das genau Datum schon zu Beginn feststeht, gibt es in den meisten Fällen ein Meer aus Tränen – davor, während und danach. Aber kaum bis keine Vorbereitung. Weder für die, die gehen, noch für die, die zurück bleiben. Es gibt wenig Literatur und nur unaussprechlich vage Erinnerungen an überlieferte Rituale, die einem helfen könnten einen Zugang zu finden. Vor allem darüber zu reden fällt unendlich schwer. Der Tod hat keinen Status in unserer Welt. Man spricht nicht über ihn, ignoriert ihn, schweigt in tot … was nichts nützt, denn er ist dennoch da und kommt für jeden.

Inhaltsübersicht

Apropos: Der Tod

Das menschliche Leben beinhaltet mehrere Schwellen, Übergänge und Phasen, aber nur die letzte hat man personifiziert. Es gibt keine Figur für die Geburt, die Pubertät, die Schwelle der Elternschaft bzw. den Übergang ins Erwachsenendasein oder wenn die Fruchtbarkeit endet. Das sind Schwellen und Lebensphasen, die mehr oder weniger gefeiert werden und gleichfalls jedem widerfahren. Aber nur der Tod wurde als Person dargestellt – gezeichnet, gemalt, beschrieben. Mal sarkastisch, mal tragisch, mal philosophisch, mal abgeklärt oder zutiefst mystisch. Meist wird er als Skelett gezeigt, mit hohlen Augen, einem dunklen Mantel, einer Sense in der Hand, mit der er den Lebensfaden abschneidet.

Heute selten, früher öfter war der „er“ eine „sie“: die Tödin, eine Frau. Und meine Autokorrektur bemüht sich, das Wort in „Törin“ umzuwandeln, was ich frech, stimmig und beängstigend zugleich empfinde.

Die Darstellung ist in jedem Fall eine trostlose, mehr oder weniger gruselig. Und ich frage mich, wie die Figuration der anderen Lebensschwellen aussehen könnten.

Eigentlich stimmt es auch nicht, den Tod selbst als die Schwelle zu bezeichnen. Denn die Schwelle ist ja das Sterben, der Übergang vom Leben in den Tod. Das Sterben ist in den meisten Fällen das, was weh tut, wovor man Angst hat, aktiv und passiv. Was danach auf den zukommt, der diese Schwelle übertritt, ist ein Mysterium, dass die Religionen in unterschiedlichster Weise zu erklären versuch(t)en und worauf keiner eine Antwort hat, die man universell als gleich ansehen kann.

Die Wissenschaft reduziert sich hier nur vage auf biologisch-chemische Vorgänge und verweigert die Auskunft darüber, was mit der unfassbaren „Energie“ passiert, der Seele oder dem Bewusstsein, die in einem Moment noch da waren und dann plötzlich weg sind. Da man Energie bekanntlich nicht vernichten, nur umwandeln kann, gibt es eine Unzahl an Spekulationen, wohin sich dieses Unfassbare hinwendet und was aus ihr wird, wenn sie den Körper verlässt.

Sterben, persönlich

Je älter man wird, desto näher rückt man diesem Erlebnis. Was nicht bedeutet, dass es einem nicht schon früher treffen kann. Mein Bruder wurde nur 24, als er gemeinsam mit einem Freund beim Segeln ertrank.

Damals habe ich erstmals erfahren, wie brutal weh es tut, wenn das Ende eines geliebten Menschen urplötzlich da ist – wenn der Tod zuschlägt, um es metaphorisch und gefühlt absolut zutreffend auszudrücken.

Man hat uns mitgeteilt, dass beide nicht lange leiden mussten, dass sie schnell gestorben sind. Ob es stimmt weiß ich nicht, aber es war ein Trost das zu glauben. Der Schmerz des langen Leidens blieb dafür bei uns, den Familien, die drei Wochen nicht wussten, ob die beiden noch am Leben waren. So lange dauerte es, bis man sie fand und wir Gewissheit hatten. Seither weiß ich, dass Ungewissheit schlimmer als der Tod ist.

Bei einer meiner Großtanten war der Schmerz über den Verlust ein anderer. Nicht minderer, einfach nur anders. Was zum Teil auch daran lag, dass der Kontakt nicht so eng war. Aber mehr noch: Sie war sehr alt – für meine damaligen Teenagerbegriffe sogar uralt. Damit war uns allen unbewusst bewusst, dass sich das natürliche Ende nähert. Ihr Tod war ein leichter, so sagte man uns, denn sie schlief einfach ein, zuhause, in ihrer Wohnung. Damals wusste ich noch nicht, dass dies die schönste Form des Sterbens ist, von vielen erhofft und gewünscht. Keine Qualen, keine Schmerzen, keine Schläuche, keine Maschinen. Die vertraute Umgebung, das eigene Bett. Man legt sich am Abend nieder, macht die Augen zu, einatmen, ausatmen und am Morgen ist man nicht mehr da. Im Idealfall hat man vorher noch seinen Frieden mit allem und jedem gemacht und – hoffentlich – auch selbst gefunden.

Meine Großmutter wurde 99, sie starb ein halbes Jahr vor ihrem hundertsten Geburtstag, und ihrem Schritt über die Schwelle ging eine Woche heftiger Schmerzen voraus. Bis kurz davor hatte sich noch in der Firma mitgeholfen, weil es ihr unerträglich war daheim untätig herum zu sitzen. Oft sagte sie, dass niemals hätte so lange leben wollen und es schon früher beendet hätte, wenn sie gewusst hätte, wie alt sie werden würde. Wir hielten das für eines ihrer beiläufigen Bonmots. Erst viel später erkannte ich, wie ernst sie das gemeint hatte. Denn mitzuerleben, was sie in diesen fast 100 Jahren erlebt hat, war nicht immer eine schöne Erfahrung.

Wir taten alles, damit sie die letzten Tage in ihrer gewohnten Umgebung sein konnte und sie starb schlussendlich in ihrem bequemen Lieblingssessel, in der Nacht, als sie alleine war. Als wir sie am Morgen gefunden haben, war ihr Körper tot … aber sie selbst war noch da. Nicht greifbar, aber dennoch spürbar berührend, liebevoll und intensiv.

Da habe ich gelernt, dass der Körper tot sein kann, aber der Mensch noch immer da ist, außerhalb, um sich auf eine ganz eigene, in diesem Fall unendlich liebevolle Art von denen zu verabschieden, die ihm liebevoll verbunden und wichtig sind.

Mein Großvater, ihr Mann, starb in Teilen, großteils vor seinem Tod. Er hatte den Unfall meines Bruders nie überwunden. Ein Teil von ihm hat sich damals schlagartig verabschiedet, hatte den Verlust nicht mehr ertragen. Sein Körper und der Rest lebten noch viele Jahre. Die Demenz hatte ihr eigenes Drehbuch und legte gnädig einen dicken Schleier über seinen Schmerz, vielleicht um es für ihn erträglicher zu machen. Was für die unmittelbaren Angehörigen wenig gnädig für fallweise unerträgliche Situationen sorgte. Damals habe ich gelernt, dass man in Raten sterben kann und die Lebenden rundum die verlorenen Teile ersetzen und mittragen müssen.

Ich war bei ihm, als er seinen letzten Atemzug tat, ich hielt seine Hand, atmete mit ihm, ließ ihn wissen, dass ich da war. Wissend, dass er mich nur noch auf einer Ebene erkannte, die weit weg war. Es war ein sanfter Tod, ein langsames über die Schwelle gleiten und ich wünsche ihm sehr, dass er all seine davor verlorenen Teile wieder gefunden hat. Etwas sagt mir, dass es so war.

Das erste Mal, als ich den Tod als Erlösung empfunden habe, war als mein Schwiegervater starb. Die Erkenntnis dafür kam fast zu spät. Wie die Diagnose Leukämie, die er erst erhielt, als man kaum noch etwas „reparieren“ konnte.

Damals lernte ich, dass es eine Gnade sein kann, wenn zwischen dem Beginn des Sterbens und dem Tod Zeit ist. Denn so könnte man sich verabschieden, sich mit der unvermeidbaren Tatsache auseinandersetzen, dem unausweichlichem Ende einen sanften Frieden voranstellen. Aber die grausame Hoffnung, dass sich irgendwie doch noch alles zum Guten wenden könnte, dass man zusammen diese berühmte Kurve kratzt und der endgültige Schritt noch weit, weit weg ist, diese verdammte Hoffnung ist meist stärker und verhindert das Denken an das, was schlussendlich nicht zu vermeiden ist.

Gelernt habe ich damals auch, dass es in Krankenhäusern nicht vorgesehen ist, einem Sterbenden und seiner Familie den Raum und die Ruhe zu geben, die für diesen Prozess notwendig sind. Und das es dennoch möglich ist, wenn die pflegende und medizinische Belegschaft menschlich reagiert und einen solchen Raum schafft, physisch und emotional.

Als meine Mutter vor drei Jahren in ihrem geliebten Garten zusammenbrach und mit der Diagnose Hirnblutung 9 Tage später verstarb, habe ich gelernt, dass es niemals genug Zeit gibt oder geben wird, um sich von einem geliebten Menschen ausreichend verabschieden zu können, und das es niemals einen „richtigen“ Zeitpunkt gibt, für diesen Lebensabschnitt namens „Tod“. Er kommt immer zu früh.

Und ich musste lernen, dass es gut ist, wenn man sich dennoch darauf vorbereitet und beizeiten eine Patientenverfügung macht, damit die Angehörigen im Fall des Falles nicht eine Entscheidung treffen müssen, die ihnen buchstäblich das Herz zerreißt – auch wenn sie wissen, dass sie im Namen und nach dem Willen ihrer Liebsten handeln.

Beim Bett meiner Mutter sitzend, auf der Herzüberwachungsstation, wo ich sie in der letzten Nacht, in den letzten Stunden begleitete, habe ich mich bemüht, all das, was ich ihr noch mitteilen wollte, in diese Stunden hinein zu legen, um diese Zeit zu dehnen und den Abschied für uns erträglicher gestalten zu können. Ich hielt ihre Hand und schweigend haben wir uns alles gesagt, was noch zu sagen war, was gesagt werden wollte und gesagt werden musste. Ich empfand es als große Gnade da sein zu dürfen, die Nähe mit ihr zu teilen, unsere Verbindung zu spüren und sie in meinen Armen zu halten.

Als ich schon dachte, dass mich meine Ahnung getäuscht hatte und sie die Nacht doch überleben würde, wartete sie nur darauf, dass ich kurz den Raum verließ, um leise für sich die Tür auf die andere Seite zu öffnen. Ich kam rechtzeitig zurück, um noch einmal ihre Hand zu nehmen, die letzten Herzschläge zu spüren … und um zu hören, wie sich die Tür sanft schloss, während in mir etwas laut zerbrach.

Vor ein paar Tagen ist meine zweite Mutter, meine Schwiegermutter, auf die andere Seite gegangen. Sie hat, wie es meine Freundin Sabine so schön ausdrückt, ihren „Durchschlupf“ gefunden. Und genauso war es auch, denn sie hat diesen Durchschlupf lange gesucht. Einmal mehr war eine brutale Krebsdiagnose der Anfang, vor 1,5 Jahren. Chemotherapie, zwei OPs, mehrere Lungenpunktionen und -kollapse, weitere Chemos … liest man die Krankengeschichte könnte man meinen, diese 1,5 Jahre waren nur mit Leid und Elend gefüllt. Davon gab es genug. Aber es gab dem Ganzen zum Trotz auch noch viele wunderschöne Momente, die sie mit uns und wir mit ihr teilen konnten. Sie hat sich mehr als einmal wieder hochgekämpft, hat uns diese Zeit mit ihr geschenkt, hat noch ein paar besondere Erlebnisse und kostbare Erinnerungen geschaffen, sich zu einer selbstbewussten, ihr Leben aktiv bestimmenden Patientin entwickelt und schlussendlich auch selbstbestimmt angeordnet, was noch getan werden sollte und womit sie die Lebensqualität ihrer letzten Wochen nicht mehr beeinträchtigen wollte.

Drei Wochen vor ihrem Tod kaufte sie sich eine herrlich bunte, wunderbar kuschelig-warme, irische Mohairdecke und einen Wollschal mit bunten Schafen. Eine Justament-Rebellion gegen die drohende Leere, die endlose Kälte und das Grau, dass immer intensiver herandrängte, und ein königliches Statement, ein letztes Geschenk an sich selbst. Die Decke begleitete sie bis zum Schluss und auch auf dem letzten Weg, ebenso der Schal. Sie wird nie mehr frieren.

Wir haben versucht, ihr den Wunsch daheim zu bleiben, so lange als möglich zu erfüllen. Als es gar nicht mehr ging, wurde wie durch ein Wunder ein Platz in dem Hospiz frei, das sie sich vorweg ausgesucht hatte. Und schlussendlich erfüllte sich dann dort auch ihr letzter Wunsch: einfach sanft und friedlich einzuschlafen, ohne Kampf und ohne Schmerz.

Da habe ich gelernt, dass sich Wunscherfüllung und nicht-Erfüllung manchmal gemeinsam ergeben können. Und wie hilfreich und unterstützend es sein kann, wenn man an der letzten Schwelle Menschen um sich hat, die den Sterbenden und ihren Familien körperliche und seelische Unterstützung und einen behüteten, liebevollen Raum geben.

Vor ein paar Tagen fragte mich ein lieber, alter Freund, der dieser Tage vor dieser letzten Schwelle steht, wie man sich das vorstellen solle – er habe von vielen Dingen eine Idee, sich mit vielen spirituellen Besonderheiten auseinandergesetzt, auf vielerlei Weise. Aber nun habe er absolut keine Vorstellung, wie das sein würde für ihn und was ihn erwartet. Der Ausblick nach „drüben“ sei schön, aber wie würde es ablaufen?

Ich dachte lange nach, ließ all die Szenen und Erlebnisse Revue passieren, die ich an der Schwelle erlebt habe, als Begleitende, als Außenstehende, passiv mitsterbend. Ich dachte an die 2-3 Male, wo ich selbst spürte, dass ich nicht mehr konnte, dass es einfach zuviel war, mein Körper nicht mehr mitmachen würde, ich von der Erkrankung zu erschöpft, ausgelaugt war und mein Innerstes die Schwelle schon sehen konnte. Ich erinnerte mich an den unbeschreiblichen Frieden, der sich in dem Moment aufbaute, als ich losließ und den Kampf am Leben sein zu müssen aufgab. Er drängte die Schmerzen zurück, legte sich wie Balsam auf die wunden Stellen und schuf einen Raum in mir, wo ich still sein und ruhen konnte, um auf das letzte Ausatmen zu warten … und wie weh es plötzlich tat, aus diesem Raum zurückgeholt zu werden, weil das Leben eben doch noch nicht am Ende angekommen war, sondern neu aufgebaut werden wollte und musste.

Ich überlegte, was ich aus all dem gelernt und erfahren hatte, und mir war klar, dass das viel zu wenig war, um nun eine Hilfe zu sein. Und immer viel zu wenig sein würde, um eine richtige Antwort geben zu können.

Ich antwortete schließlich, dass ich es nicht wüsste, weil es bei jedem anders sei, die Geschichten fast alle gleich geendet hatten, aber vorweg anders abgelaufen sind und schlussendlich jede und jeder seine eigene Art und Weise gehabt hatte. Das man bei manchen glaubte, es würde rasch gehen, wo es dann lange gedauert hat. Und bei denen, wo man dachte, dass noch viel Zeit sei, ein paar Atemzüge später vorbei war. Das man es einfach nicht weiß, weil der Körper, das Leben, die Seele und der Tod ein einziges, unfassbar geheimnisvolles, unverständliches Wunder sind.

Aber das es jedesmal einzigartig, mystisch, schön und tragisch zugleich gewesen sei.

Und das es bis dato noch jeder geschafft habe.

Daraufhin lächelte er sanft schelmisch und meinte „Jeder? Woher willst du das wissen …„.

Sterben, empathisch-analytisch

Das Sterben und der Tod haben einen eigenen Rhythmus, der bei immer anders ist und wo der Takt sich mitunter mehrmals ändert. Für manche ist der Weg auf die andere Seite leicht, andere werden davon überrascht, wieder andere kämpfen darum ihn abzukürzen und müssen dennoch den langen Umweg in Kauf nehmen. Das ist selten fair, weder für den, der geht, noch für die, die zurückbleiben.

Soviel ich gelernt, erfahren und miterlebt habe, bei den Menschen und Wesen, die ich auf diesen letzten Schritten begleiten durfte, so sehr weiß ich auch, dass ich keine wie auch immer geartete Ahnung habe was da passiert und wie sich die Schwelle für den einzelnen gestaltet. Dafür braucht es das persönliche Erleben und selbst dann denke ich, dass es zu individuell sein wird, eben bei jedem anders.

So unterschiedlich die Wege enden, so unterschiedlich ist auch der Abschiedsschmerz, der damit verbunden ist. Je plötzlicher der Tod, desto brutaler tut es weh wenn man zurück bleibt. Je länger es dauert, desto tiefer gräbt es sich das Mitleiden in einen hinein und desto größer ist die Erleichterung, wenn es dann vorbei ist – womit man sofort in den „Schlechtes-Gewissen“-Modus fällt. Denn man darf nicht erleichtert sein, wenn ein anderer schlussendlich den Durchschlupf gefunden hat, nachdem er oder sie verzweifelt gesucht haben.

Das ist mit dem Stigma des Todes gekoppelt, der a priori böse, grausam und entsetzlich zu sein hat und über den man nicht spricht in unserer modernen Gesellschaft, den man zu meiden hat, wie eine ansteckende Krankheit. Erleichterung hat da keinen Platz, auch wenn es sich um eine Erleichterung über eine Erlösung handelt – was lange, schmerzhafte Abschiede immer sind.

Würde man sich von diesem Stigma trennen, würde man vielleicht erkennen, dass das, was unvermeidbar ist und jedem blüht einfach nur ein weiteres Kapitel im Leben darstellt. Zwar nach der Auffassung der meisten das letzte, aber nichts desto trotz ein Kapitel, dass eben dazu gehört und sich nicht vermeiden lässt. Ohne dieses Stigma, ohne dieses Tod-Schweigen, wird mitunter ein Raum frei, der hilft diesen Weg offen miteinander zu besprechen und zu begleiten. Womit sich die Erleichterung schon früher einstellen könnte, was vielleicht auch beim Loslassen selbst hilft und womit der Abschied sanfter für alle werden könnte.

Sterben, neu

Für das, was nach dem Sterben passiert, wenn der Tod da ist, gibt es unzählige Rituale – Beerdigungen genannt. Doch für das Sterben selbst gibt es nur wenige Angebote, die Unterstützung geben können, damit man auf diesem Weg nicht allein gehen muss. Was traurig ist, denn schlussendlich sind wir ja auch bei allen anderen Übergängen nicht allein, angefangen bei der Geburt. So sollte es auch sein beim letzten Übergang, am Ende des Lebens.

Aber es gibt Hilfen, die man sich holen kann, und es werden immer mehr, was gut ist.

Palliativteams, die schon im Krankenhaus vorstellig werden können und den Menschen und die Familie dann zu Hause, als mobiles Palliativteam, unterstützen. Angefangen mit medizinischer und psychologischer Betreuung, bis hin zu den unvermeidbaren bürokratischen Gräueln.

Hospize bieten Plätze an, wo man in einem geschützten Raum, mit moderater, minimalinvasiver medizinischer Hilfe, die letzten Tage ausklingen lassen kann und das alles meist in einer heiter-gelassenen Atmosphäre.

Es gibt nun auch seit ein paar Jahren das Berufsbild der Lebens- und Sterbeamme bzw. des/der Lebens- und Sterbegefährte/in. Claudia Cardinal hat die Ausbildung dazu entwickelt, Infos gibt es hier. Damit bekommt ein lange unterdrücktes Lebensthema die ihm zustehende wichtige Aufmerksamkeit und es klingt in diesem Zusammenhang tröstlich wenn man liest, dass es auch darum geht, die begleiteten Menschen ins Leben zu locken, in dem man zusammen Erlebnisse schafft.

Auch in den Krankenhäusern hat man den nicht wegzuleugnenden Bedarf erkannt, es gibt zunehmend Verabschiedungsräume. Was für das medizinischen Personal eine Erleichterung ist, denn damit müssen sie keine Regeln und Vorschriften mehr biegen, wenn sie den Sterbenden und ihren Familien eine würdige, intime, gemeinsame Zeit verschaffen wollen.

Wenn wir es nun noch schaffen, das tote Thema gesellschaftlich ins Leben zu holen und lernen offen darüber zu reden, Tränen und Ängste dazu wertschätzen und zu kommunizieren, dann wird aus dem großen Drama am Ende unserer Tage zwar noch immer kein Freudenfest, aber zumindest gibt es die Möglichkeit, dass sich eine friedvolle Harmonie und die notwendige Ruhe ergeben können, um den Schock zu mindern und Abschied zu nehmen. Womit sich auch eine liebevolle Würde und respektvolle Anerkennung für die letzte Schwelle einstellen kann, was für die, die gehen, mindestens so wichtig ist, wie für die, die zurückbleiben.

12 Comments

Veronika Victoria

Liebste Mia,

ich spüre soviel Liebe und Hochachtung, Wertschätzung und Wachheit und Hingabe, wenn ich deinen Text über den Tod lese. So beindruckend berührend….ich danke dir sehr!

Alles Andere kann nicht in Worte gefasst werden…

In Liebe und Verbundenheit

Veronika

Michaela Schara

Innigen Dank für deine Worte! Sind umgekehrt für mich sehr berührend <3

Alles Liebe, MiA

Angelika Bungert-Stüttgen

Liebe Mia,

danke für deinen so berührenden Blogbeitrag. Ich stimme dir zu, „es wird Zeit die Themen Tod und Trauer in die Mitte des Lebens zu holen“ , wie meine Freundin Christine Kempkes das formuliert.

Es ist schön, dass du so feine Worte für Dein Erleben und Beobachten rund um den Tod gefunden hast.

Danke und Umarmung.

Angelika

Michaela Schara

Vielen Dank für dein Reinlesen und Mitspüren!

Alles Liebe, Umarmung retour <3

MiA

Jutta

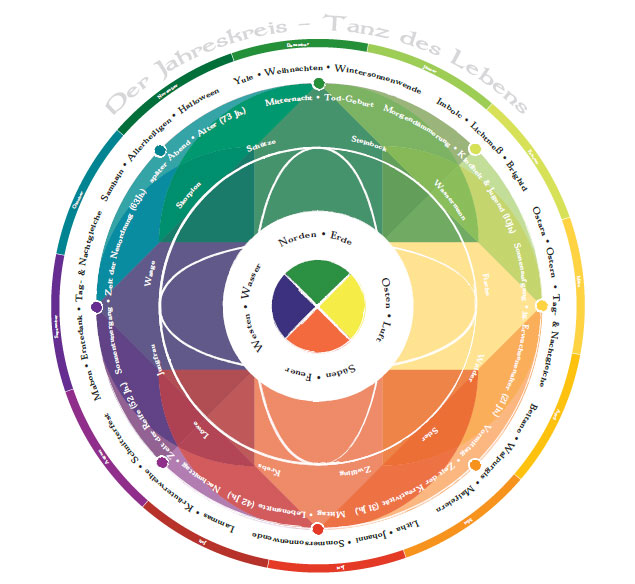

Liebe Michaela! Ich hab´s auch gelesen, bis zum Ende; danke für´s Erzählen und Teilen! So viele Erlebnisse, und gut in Worte gebracht. „Andocken“ können diese eh nur dort, wo´s auch schon eigene gibt … und aus all diesen Erfahrungen entstehen dann unsere persönliche Meinung, unsere Haltung, unsere Erwartungen und Ängste dazu. Nach dem frühen Tod unserer Eltern und ursprünglich in der Kirche beheimatet, hab ich hier nun das Lebensrad als viel hilfreicher erlebt: das Winterviertel ist ein Teil des Ganzen (und eben in unserer Gesellschaft ausgeklammert, drum „eiert´s“ ja), Leben (Energie) geht nie verloren, sonderen wandelt sich, und jedes Jahr in diesen Tagen könn(t)en wir´s üben … z.B. rituell durch den Vorhang auf die andere Seite gehen, wie grad beim Ahn*inn*en-Fest in Schattendorf …

In Verbundenehiet,

Jutta

Michaela Schara

Liebe Jutta, danke für deine Worte und die Ergänzung und auch fürs komplette Lesen.

Ja, das Jahresrad, die Natur selbst, ist der beste Lehrmeister fürs Leben, wenn man sich drauf einlassen will. Und wenn man nicht will, wird man trotzdem davon berührt.

Finds übrigens schön, dass wir uns immer wieder „über den Weg laufen“ und hoffe, es ergibt sich mal ein längerer Austausch, bei diesen zu-fälligen Begegnungen :)

Alles Liebe,

MiA

Irene

Danke liebe Michaela, für deinen wunderbaren Text, deine bewegenden und ergreifenden Worte 💝 herzliche Grüße

Michaela Schara

Vielen Dank, liebe Irene, fürs Reinlesen und Kommentieren <3

Melanie Schellack

Meine Eltern (91 und 81) sind in den letzten 2 Jahren verstorben und mich hat es zutiefst erschüttert, dass man doch nicht so stirbt wie man gelebt hat. Wir müssen uns alle diesem Thema stellen und viele erkennen nicht wie wichtig der Faktor: (Gemeinsame Lebens-)Zeit ist. Ich bin froh, dass meine Eltern es hinter sich haben und weiß, dass ich sowas auf gar keinen Fall erleben möchte. Danke für den Beitrag und die Erinnerung an die Patientenverfügung! Ich habe mich auch schon nach einer Seebestattung erkundigt. Weg ist weg!

Michaela Schara

Liebe Melanie, du beschreibst es richtig: Man stirbt selten bis nie so, wie man gelebt hat … und auch das ist ein Grund, sich damit beizeiten auseinanderzusetzen. Betreff Patientenverfügung: Bei uns ist das Formular nun deutlich einfacher und kompakter, was das Ausfüllen ungemein erleichtert. Zumindest in Österreich hat man es auch etwas entbürokratisiert.

Alles Liebe!

Amrita

Liebe MiA,

vielen Dank für diesen umfassenden, persönlichen und sachlichen Artikel.

Vielleicht freut es dich zu lesen: Um „das tote Thema gesellschaftlich ins Leben zu holen“ wurde 2019 in Deutschland der 8.8. als Mementotag ins Leben gerufen. http://www.mementotag.de. Es gibt ihn auch in Österreich: http://www.mementotag.at. Da kann man sich bewusst mit der End-lichkeit des Lebens befassen und mit anderen austauschen.

Mit 💚 lichen Grüßen, Amrita

PS Zu Lugnasad und danach zum Mementotag wird es auf meiner Gratis-Seite die passenden Glücksbriefe kostenlos geben. http://www.glueckskunst.de/gratis

Das schreibe ich hier, um sie euch zugänglich zu machen. Wenn du dies als störende Eigenwerbung empfindest,, darfst du diesen Teil meines Kommentars herzlich gerne löschen.

Michaela Schara

Liebe Amrita,

vielen Dank für deine Ergänzung und Info!

Kannte den Tag noch nicht, wieder was gelernt :)

Herzliche Grüße und ein schönes Schnitterfest,

MiA