Ich freue mich jedes Jahr, wenn der riesige Kirschbaum in unserem Garten blüht. Einerseits ist es ein wunderschöner Anblick. Andererseits summt dann der ganze Baum und das macht mich sehr glücklich. Seit 2 Jahren ist das Kirschbaumsummen intensiver: Es gibt wieder mehr Bienen, zumindest bei uns.

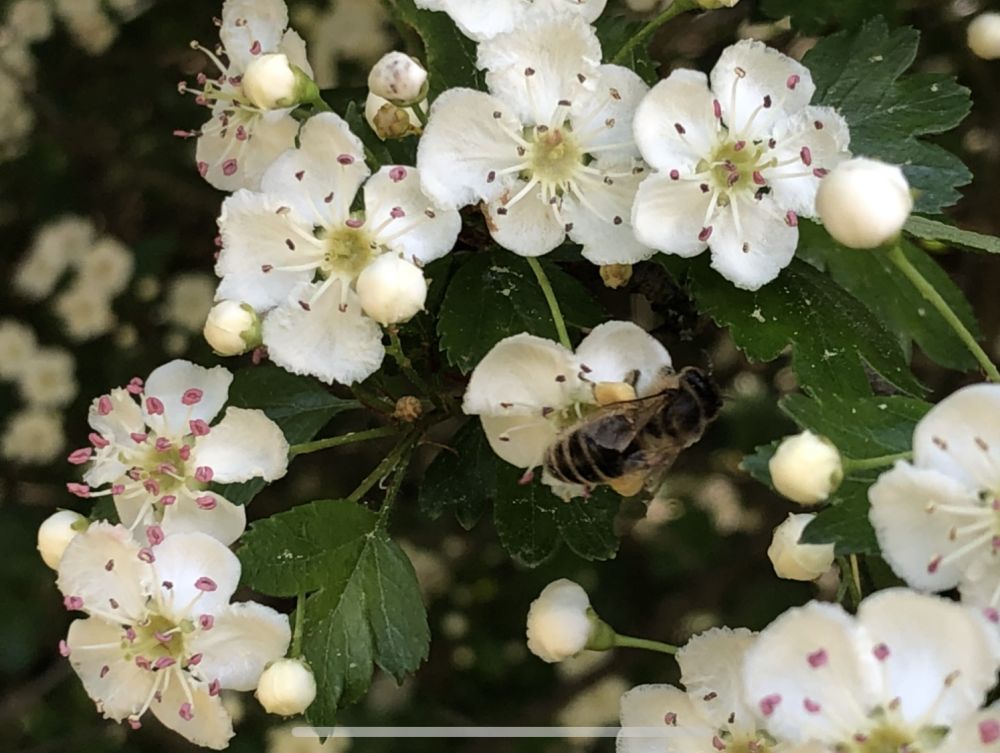

Heuer war das Summen so intensiv, dass man es unter dem Baum stehend im ganzen Körper spüren konnte, nicht nur hören. Alles hat vibriert und eine unbeschreibliche Energie verbreitet. Ein wunderschöner Trost in einer fordernden, anstrengenden Zeit. Fotografieren haben sie sich aber nicht lassen, sie waren zu beschäftigt. Das gelang mir erst ein paar Tage später, bei einem Apfelbaum.

Die Bienen sind mit unserer Geschichte eng verbunden und unzählige ForscherInnen sind der Meinung, dass es uns Menschen ohne Bienen nicht so gäbe bzw. nicht mehr lange geben würde.

Bienen sind um vieles älter als die Menschen, sie haben eine sehr spannende Entwicklung hinter sich und die beginnt nicht mit den Blumen. Ich denke es ist an der Zeit, hier für ein bisschen Aufklärung der anderen Art zu sorgen:

Inhaltsübersicht

Von Bienen-, Wind- und Blumenbeziehungen

Die Hauptmotivation im biologischen Sein ist Wachstum und Vermehrung. In so gut wie jedem Fortpflanzungswitz wird die Erklärung über die Art und Weise dieser Vermehrung mit der Geschichte von “den Bienen und den Blumen” eingeleitet. Das mag nett sein, wird dem Wunder aber nicht gerecht. Denn speziell bei den Bienen und Blumen ging es sehr lange nicht um eine Liebe und Symbiose. Der Beginn dieser Beziehung war ein Kampf, im wahrsten Sinn des Wortes.

Bevor die Bienen als intensive Bestäuberinnen aktiv wurden, brauchte es eine große, umfassende Entwicklung im Pflanzenreich und diese Story ist sehr spannend: Vor 300 Millionen Jahren waren die Pflanzen fortpflanzungstechnisch von den Insekten deutlich unabhängiger als heute. Der Wind wars, der zusammenbrachte, was zusammen gehörte. Zwar mit großem Streuverlust, aber dennoch so effizient, dass die meisten Nadelbäume und zahlreiche andere Arten nach wie vor lieber auf ihn vertrauen.

Der Vorteil dieser Bestäubungsmethode: es können auch große Strecken überwunden werden, was eine breitere, genetische Basis und damit größere Stabilität bewirkt und man ist nicht von einer anderen Spezies abhängig

Der Nachteil: das System ist unspezifisch und es gibt große Verluste. Was bedeutet, dass sehr viel Bestäubungsmaterial vorweg produziert werden muss und das ist auch für Pflanzen sehr energieaufwendig. Die Trefferquote, um es mathematisch auszudrücken, liegt in der Windbestäubung bei ca. unter 0,1%.

Pollen bestehen zu einem Großteil aus kostbarem Eiweiß und dafür braucht es viel Stickstoff in der Produktion. Den Stickstoff kann die Pflanze nicht selbst erzeugen, sie entnimmt ihn dem Boden oder (eher seltener) aus der Luft.

Trotz der teils großen Nachteile war das Windsystem 150 Millionen Jahre dominierend und ist es für die sog. Nacktsamer nach wie vor. Erst mit Beginn der Jura- und Kreidezeit kam eine andere Bestäubungsform auf und das eher zufällig. Sogenannte Bedecktsamer gingen eine “Beziehung” mit bestimmten Insekten ein, die eher aus der Not, denn aus Liebe begann. Denn die Insekten waren weniger am Job des Bestäubens interessiert. Sie wollten lieber die eiweißhaltigen Samen und die Pflanzen selbst fressen. Das Bestäuben der Blüten war vermutlich ein spontaner Nebeneffekt dieser ersten, pflanzenfressenden Käfer.

Die Pflanzen versuchten sich natürlich gegen die Fraßfeinde zu wehren. Der Namen “Bedecktsamer” geht darauf zurück, dass diese Pflanzen ihre Samenanlagen mit Schuppen oder Kapseln umgeben, sie also bedecken und so vor Fraßschäden schützen. Andere Taktiken zielten darauf ab ungenießbar zu sein oder zu scheinen. Gift und Bitterstoffe wurden eingesetzt und sorgten für Appetitverlust bei den Fressern.

In dieser nicht sehr liebevollen Bestäubungsszene war vom köstlichen Nektar noch nichts zu finden. Es war ein subtiler, nichts desto trotz sehr harter Kampf.

Ein wichtiger Fakt in der Fortpflanzung ist die Zweigeschlechtlichkeit – es braucht ein männliches und ein weibliches Prinzip. Solange der Wind für die Verbindung dieser beiden Teile sorgte, konnten sie auch weit getrennt voneinander leben. Als sich die Insekten in die Beziehung drängten und die ersten Pflanzen “erkannten”, dass sich hier eine Alternative zum Wind ergab, schrumpfte die Distanz zwischen den Geschlechtern. Teils wurde sie sogar ganz aufgehoben und es entstanden Zwitterpflanzen – das Optimum in der Pflanzenevolution. Denn hier war der Weg für die Zufallsbestäubung am kürzesten und der Akt am effektivsten.

Für die zweigeschlechtlichen Pflanzen brauchte es einen zusätzlichen Anreiz, damit die Insekten sich mit vollem Körpereinsatz ins Tun stürzten und den Job übernahmen. Der proteinreiche Blütenstaub wurden nur von der männlichen Blüte gebildet und war der begehrte Leckerbissen für die Insekten. Aber die weibliche Blüte bot keinen derartigen Anreiz für einen Besuch. Was sie zwar weitgehend vor Fraß und Plünderung schützte, aber für unerwünschte Einsamkeit und wenig Nachtwuchs sorgte. Hier kam der Nektar ins Spiel.

Die Photosynthese befähigt Pflanzen dazu aus Sonnenenergie, Wasser und Kohlendioxid Zucker herzustellen. Im Gegensatz zu den Pilzen und Tieren (zu denen auch der Mensch zählt, biologisch gesehen) sind sie damit einzigartig und von ihrer Ernährung her autotroph – Selbstversorger, die (fast) nur von Luft, Wasser und Sonne leben können. Irgendwann entwickelten die Pflanzen sog. Nektarien. Das sind “Werkzeuge”, mit denen sie den Zucker in Form von Nektar an die bestäubenden Insekten weitergaben. Ein marketingtechnisch geniales “Give-Away” als Belohnung für den Besuch der nicht-pollentragenden, weiblichen Blüten und Pflanzen.

Nachdem sich die Strategie als effizient und gut bewährte und durch die Evolution munter verbreitet wurde, stieg die Anzahl der Bedecktsamer-Arten (Angiospermen) innerhalb kurzer Zeit stark an. Im Zuge dessen kam es zu Spezialisierungen. Wie auch in der menschlichen Partnerwahl gibt es harmonische und weniger gut zusammen passende Partner im Bestäubungsduett. Einige Pflanzen woll(t)en lieber von bestimmten Insekten bestäubt werden und formten ihre Blüten den Mundwerkzeugen oder der Körpergröße ihrer bevorzugten Bestäubungspartner optimal an. Damit wurden sie für andere weniger interessant, was zu einer innigeren Symbiose mit den harmonisierenden Bestäubern führte. Zwar ging es auch in dieser Beziehung von der Insektenseite her mehr ums Blütenstaubplündern und Nektarschlürfen. Aber es war kontrollierter und mit einer besseren Bestäubungseffizienz. Der solcherart erzielte Befruchtungserfolg lag im 2stelligen Prozentbereich. Wir erinnern uns: bei der Windversion lag die Sache bei 0,1%.

Irgendwann in dieser Zeit, vermutlich eher früher als später, kamen die Bienen ins Spiel und wurden zur Nr. 1 im animalischen Bestäubungsbusiness.

Bienenevolution: Vom Fleischtiger zum Vegetarier

Die ersten Honigbienen sind vor etwa 130 Mill. Jahren entstanden und sie waren sehr anders als unsere heutigen Bienchen. Es waren sog. apoide Wespen: fleischfressende Hautflügler. Grabwespen sind übrigens direkte Nachfahren dieser ersten Bienen und der Bienenstachel, heute ein Verteidigungsinstrument, war die Waffe dieser JägerInnen. Sie erbeuteten andere Insekten, um sie an ihre Larven zu verfütterten.

In dieser Zeit kam es auch, wie oben beschrieben, zu einer intensiven Veränderung in der Fauna und Flora und damit zu einer Veränderung in der „Marketingstrategie“ vieler Pflanzen: Farben und Düfte wurden „modern“, als eine Art Werkzeug, um sich im üppigen Angebot besser hervorzuheben.

Was die Bienen und andere bestäubende Insekten betrifft, so wurden sie von den Blumen mittels Duftstoffen, und Farbe zum Umstieg auf pflanzliche Kost motiviert. Das die Zusammensetzung der Blütenpollen ähnlich dem Insektenprotein ist, war ein Hauptargument in dieser Beziehung. Damit wurde die Nahrungssuche friedlicher, ein Kampf auf Leben und Tod mit anderen Insekten war zur Lebenserhaltung nicht mehr nötig.

Die Bienen ließen sich voll und ganz auf diesen Deal ein: In relativ kurzer Zeit entwickelten sie eine längere Zunge, um leichter an den Nektar zu kommen. Sie wurden pelziger und entwickelten Pollentransportbehältnisse – heute als Pollenhöschen bekannt. Aber der größte Entwicklungsschritt war die Staatenbildung. Aus den Einzelgängern wurde eine Gemeinschaft mit starker Struktur und einer faszinierenden Vorratshaltung.

Im Gegensatz zu anderen Insekten sind sie allerdings flexibel, was die Wahl der Blüten betrifft, was ein großer Vorteil ist. Denn wenn sich die Beziehung zwischen einer Pflanzen- und einer Insektenart zu sehr spezialisiert, sich die beiden sozusagen zu „monogam“ verhalten, ist das Überleben der beiden intensiv aufeinander abgestimmt und sehr statisch. Hat einer der beiden Probleme, wirkt sich das sofort auf den anderen aus. Ein Ersatz ist nicht leicht möglich, die Evolution reagiert nicht so schnell. Krankheit oder gar Aussterben des einen, bedingen Krankheit und Tod beim anderen.

Bienen haben zwar Vorlieben für bestimmte Blüten und Farben – der Löwenzahn ist zum Beispiel ein sehr bienenfreundliches Blümchen – aber sie nehmen auch andere. Der Grund liegt weniger im Pragmatismus der Bienen, sondern in der Menge, die ein Bienenvolk tagein, tagaus braucht um überleben zu können. Einzeln lebende, pollensammelnde Insekten sammeln nur soviel Nahrung, wie sie für sich und ihre unmittelbaren Nachkommen brauchen. Ein Bienenstaat braucht deutlich mehr Nahrung. Für ein durchschnittliches Bienchen bedeutet das ca. 30 Blütenbesuche, um eine Larve zu ernähren. Da auch das Bienchen selbst Futter braucht und alle, die im Stock mit anderen Tätigkeiten beschäftigt sind, auch gefüttert werden müssen, ist der Arbeitstag einer Honigbiene sehr intensiv.

Die Bestäubungsleistung ist dafür aber sehr hoch, was die Bienen, nach dem Wind, zum wichtigsten Pflanzenbestäuber macht.

Auch wenn die Bienen sich nicht so sehr auf bestimmte Blüten und Pollenarten fixieren, treffen sie dennoch eine Auswahl: sie „lernen“ Blüten und wenn sie sich auf eine festgelegt haben, wird die für die Dauer der Verfügbarkeit angeflogen – von allen. Das nennt man fachlich “blütenstetig”.

Damit wurden sie abseits der Honiggewinnung zu einem Wirtschaftszweig, der heute vor allem in Amerika von Bedeutung ist: die Bestäubungsindustrie.

In ihrer Effizienz sind die Bienen sogar soweit, dass sie erkennen können, ob es sich lohnt eine Blüte anzufliegen oder ob die schon von einer anderen besucht wurde. Das haben britische Forscher der Universität Bristol unter der Leitung von Dominic Clarket herausgefunden. Die Bienen reagieren auf die Farben, Formen und Düfte der Blumen – allerdings nicht so wie wir Menschen, im Sinne der optischen und olfaktorischen Reize. Sondern durch die unterschiedlichen elektrischen Ladungen, wodurch die Bienchen auch wahrnehmen, ob die Blüte voll oder leer ist. Je nach Nektargehalt entsteht eine mehr oder weniger hohe negative elektrische Ladung. Bienen (und auch Hummeln) sind hingegen positiv geladen, was sich hauptsächlich durch den Flug (Reibung) ergibt. Durch die jeweilige Ladungsdifferenz spüren die Bienen/ Hummeln ob ein Ernteversuch Sinn macht oder nicht.

Und dann waren sie auf einmal weg …

Ein Zitat, dass man Einstein unterstellt, besagt, dass der Mensch vier Jahre nach den Bienen verschwinden würde. (siehe:Albert Einstein, das Sterben der Bienen und das ominöse Zitat – Astrodicticum Simplex)

Dass das Verschwinden der Bienen eine ökologische Katastrophe wäre, ist unbestritten (Einsteins Zitat hingegen nicht).

Es ist allerdings schon mal vorgekommen, zumindest in Europa – vor ca. 35 – 40 Millionen Jahren, lange vor Entstehung der Menschen (wir sind maximal 1-2 Millionen Jahre alt). Der Grund war eine drastische geologische und klimatische Veränderung, im Sinne einer Abkühlung.

In anderen, klimatisch sanfteren Teilen der Welt überlebten die Bienen, passten sich an und machten sich vor ca. 6 Millionen Jahren wieder auf den Weg Richtung Norden. Vor ca. 2-3 Millionen Jahren kamen sie dann wieder nach Europa. Aus diesem Zeitraum stammt auch die heute bei uns heimische Honigbiene „Apis mellifera“ – was übersetzt „Honig tragende Biene“ heißt. Das Grunddesign dieser Bienensorte ist aber seit gut 30 Millionen Jahre nahezu unverändert, es hat sich bewährt. Ebenso die dazugehörige Pflanzenwelt. Man kann hier also, trotz eher holprigem Start, von einer Langzeitbeziehung sprechen, durch gute und schlechte Zeiten hinweg.

Menschen und Bienen – die Imkerei

Die Bienen sind somit um einiges älter als die Menschheit und waren schon lange, lange Zeit vor uns hier beheimatet.

Mit der Entstehung des Menschen und im Zuge der weiteren Entwicklung begann sich auch eine intensive Beziehung zwischen Mensch und Biene zu ergeben. Wobei man sagen muss, dass die Biene den Menschen nicht braucht – wohl aber er sie.

Das die fleißigen Insekten süßen Honig produzieren, dürfte schon den Urmenschen bekannt gewesen sein. Und auch, dass die Bienen den nicht so ohne weiters hergeben wollen und die Jagd auf sie mühsam und schmerzhaft ist. Das Sammeln des Honigs von Wildbienen wurde erstmals in der Mittelsteinzeit auf Höhlenmalereien dokumentiert (vor 8.000 – 12.000 Jahren),. Da waren die Menschen noch großteils nomadisierende Jäger- und SammerlInnen.

Vor ca. 7.000 Jahren ist aus dem Raum Anatolien erstmals das gezielte Halten von Bienen dokumentiert. Die alten Ägypter sorgten vor ca. 3.000 Jahren für die erste Blütezeit in der Honigproduktion und dürften die ersten Beuten (Bienenkörbe) entwickelt haben. Am Nil sollen damals auch Wanderimker unterwegs gewesen sein – die Bestäubungsindustrie ist also keine moderne Erfindung.

Bei den antiken Griechen (und sicher nicht nur bei ihnen) wusste man schon sehr früh um die gesunde und heilende Wirkung von Honig und anderen Bienenprodukten (Wachs und Propolis) und im Jahr 1000 vor der Zeitrechnung ist eine Imkerei in Tel Aviv überliefert, mit über 100 Bienenstöcken.

Das mit dem Honig und wie der entstand, war den ImkerInnen und Bienenforschern früh bekannt. Deutlich weniger wusste man über die Fortpflanzung der fleißigen Bienchen. Dieses Geheimnis wurde erst in der Neuzeit gelüftet. Wenngleich unter anderem auch der römische Dichter Vergil sich schon rund um das Jahr 0 mit den Bienen (und vermutlich auch mit den Blumen) beschäftigte, was er schriftlich festhielt. Obgleich man nicht so genau wusste, woher die kleine Bienen kamen, ist die Imkerei seit dieser Zeit auch bei uns überliefert.

Im Lauf der Zeit hat sich hier einiges an Entwicklung getan, sowohl was den Aufbau und die Arbeit selbst betrifft, als auch die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Bis vor ca. 200 Jahren war die Imkerei wirtschaftlich gesehen ein wichtiger Faktor.

Mit Entdeckung des Rübenzuckers verlor der Honig als Süßungsmittel zunehmend an Bedeutung. Dafür haben sich in den letzten Jahren im Bereich Bienenforschung große neue Erkenntnisse aufgetan, unter anderem auch, was die “Sprache” der Bienen betrifft. Dafür gab es sogar einen Nobelpreis: Karl von Frisch, ein österreichischer Verhaltensforscher, erhielt ihn 1973 für seine Arbeit über die Tanzsprache der Bienen.

Wenn auch der Honig nicht mehr die Bedeutung hat wie früher, so sind die Bienen selbst zu einem Wirtschaftszweig geworden. Wie schon erwähnt gibt es eigene Bestäubungsunternehmen, die mit ihren Bienen während der Blütezeit durch die Lande fahren und in Plantagen, Obstgärten und dergleichen den Grundstein für gute Ernten legen.

Mag sein, dass es wirtschaftlich wichtig ist und ohne kaum ein sinnvoller Ertrag möglich ist. Aber es entspricht absolut nicht dem Leben der Bienen, die sich als Staat niederlassen und nicht als Nomaden herumziehen. Zwar verbringen die Bienen durchaus einige Zeit in den Obstgärten, aber es ist dennoch ein Stress für sie, öfters umzuziehen, vor allem nicht aus freien Stücken.

Denn Bienen reagieren sehr empfindlich auf den Ort, an dem sie wohnen. Er muss bestimmte Voraussetzungen haben, damit sie sich wohlfühlen. Womit ich zu dem Punkt kommen, wo die Radiästhesie ins Spiel kommt:

Bienen in der Radiästhesie

Oder:

Warum es sinnvoll ist, einen guten Platz für den Bienenstock zu finden.

Geht´s den Bienen gut, geht´s der Umwelt gut und damit geht es auch dem Menschen gut. Das ist ein Fakt. Da wir mit diesen wunderbaren Wesen in einer Art Symbiose leben (und sie wiederum mit der blühenden Pflanzenwelt in inniger Verbindung stehen), sollte es logisch sein, dass man versucht den fleißigen Bienen das Leben so angenehm wie möglich zu machen.

Während wilde Bienen sich den Bauplatz ihres Heimes weitgehend selbst suchen können, sind Bienenvölker in der Imkerei vom Menschen abhängig, der den Platz für den Stock bestimmt.

In früheren Zeiten, als die Imkerei noch ein wichtiger, lebenserhaltender Wirtschaftsfaktor war und es deutlich mehr Imker und damit verbunden auch mehr überliefertes Wissen gab, wurden die Bienenvölker nicht einfach irgendwo hingestellt, wo gerade Platz war oder sich der Bienenkorb hübsch ins Gesamtbild einfügte. Die Auswahl des richtigen Standortes war heikel und erfordert viel Wissen und Gefühl für die Strukturen des Ortes.

Bienen sind Strahlensucher, wie die meisten Insekten. Im Gegensatz zum Menschen, der wie die meisten Nutztiere und Nutzpflanzen ein Strahlenflüchter ist. Bienen brauchen einen “spannenden” Platz, um sich wohlfühlen. Und mit “spannend” ist hier ein Ort gemeint, an dem bestimmte natürliche, geopathologische bzw. radästhetische Strukturen zu finden sind.

Was macht nun einen guten Standort für die Bienenbehausungen („Beute“) aus? Vorweg gleich das Wichtigste: Die Bienen sind hier sehr wählerisch. Kreuzungen von Wasseradern oder Wasseradern selbst mögen sie gar nicht.

Das sind zwar mitunter auch intensive, geopathologisch aktive Plätze, also an sich etwas, was Strahlensucher mögen. Aber Bienen wollen etwas anderes und zwar am liebsten Currylinien oder Curry-Gitterkreuzungen. Hartmangitterlinien und deren Kreuzungen gehen auch, wenn auch eher als zweite Wahl.

Wenn sie ausschwärmen und sich ein neues Plätzchen suchen, dann tun sie das besonders gerne in direkter Nachbarschaft zu einer Benckergitter-Kreuzung (eine Variante des Hartmann-Gitters).

Je mehr man Rücksicht auf den Standort der Beuten nimmt, ihn bewusst wählt, desto wohler fühlen sich die Bienen. Je wohler sich die Bienen an ihrem Standort fühlen, desto resistenter sind sie gegen Stress und Belastungen jeder Art. Was natürlich auch Krankheiten betrifft. Beim Menschen ist das nicht anders: Wenn wir uns an einem Ort wohlfühlen, wo wir auch gut (=erholsam) schlafen können, sind wir ausgeglichener, gesundheitlich stabiler und kommen mit den Belastungen des Alltags besser zurecht.

Zurück zu den Bienen: Wenn zum guten Platz dann noch ein einfühlsamer, kundiger Imker hinzukommt, der sich der Bienenpflege mit Wissen, Intuition und viel Liebe annimmt, hat man eine gute Basis für eine wunderbare, zukünftige Bienenbeziehung, die sich wiederum gut auf die Umgebung und die Natur auswirkt.

Marktwirtschaftlich nennt man das eine Win-Win-Situation ;-)

Menschlich gesehen ist es das auch, in einem wesentlich tieferen Sinn.

Quellen, Links und weitere Infos:

- Die Bienenweide – Heimische Gehölze als Trachtpflanzen

Broschüre der Regionalen Gehölzvermehrung RGV – ISBN 3-901542-37-X - Nur mal kurz die (Welt) Bienen retten …

Artikel von Cornelia Rebekka Quastenberg - Geschichte der Imkerei